Was ist ein Trauma?

Drei Überlebensreaktionen: Kampf, Flucht, Erstarrung

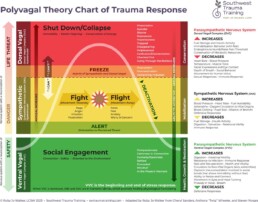

In bedrohlichen Situationen schaltet der menschliche Organismus in den Überlebensmodus (fight-or-flight-response): Der Sympathikus wird aktiviert, Adrenalin ausgeschüttet, Atmung und Herzschlag beschleunigen sich, und der Blutdruck steigt. Ist die Gefahr vorüber, reguliert sich der Körper zurück in den Entspannungszustand – ein natürlicher Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung, Parasympathikus und Sympathikus.

Wenn weder Kampf noch Flucht möglich sind, reagiert der Körper mit dem Totstellreflex (Immobility). In diesem Zustand ist man wie gelähmt und kann nicht mehr handeln. Dieser Reflex ist ein Überlebensmechanismus, der bei allen Säugetieren vorkommt.

Problematisch wird es, wenn die im Überlebensmodus entstandene Energie nicht abgebaut wird. Der Körper bleibt im Alarmzustand, und diese gebundene Energie kann noch Jahre später Symptome wie erhöhte Anspannung oder chronischen Stress verursachen.

Der Totstellreflex ist eine extreme Notfallreaktion des autonomen Nervensystems. Er geht oft mit Dissoziation einher – einem Zustand, in dem Gefühle, Empfindungen und Erinnerungen abgespalten werden. Die Umwelt wirkt dumpf, und man nimmt sich getrennt von ihr wahr. Hierbei sind Sympathikus und Parasympathikus gleichzeitig aktiv – vergleichbar mit dem gleichzeitigen Drücken von Gas- und Bremspedal.

Während Tiere nach überstandener Gefahr die Stress Energie abschütteln und so in ihren Normalzustand zurückkehren, fällt es Menschen schwer, diese Entladung zu vollziehen. Eine fehlende sichere Umgebung oder die Gewohnheit einfach weiterzumachen, verhindern oft die Verarbeitung. Das Nervensystem bleibt in Alarmbereitschaft, die Schockenergie bleibt im Körper wie eingefroren. Dies kann unerklärliche Symptome hervorrufen und zur Entstehung eines Traumas führen.

Das Video zeigt einen Eisbären, der zu Forschungszwecken von einem Helikopter verfolgt und betäubt wird. Es macht sowohl die menschliche Machtausübung und Gewalt gegenüber Tieren sichtbar als auch den natürlichen Selbstregulationsprozess des Eisbären. Nach dieser intensiven Erfahrung entlädt er durch Zittern, Schütteln und tiefes Atmen überschüssige Stressenergie und bringt sein Nervensystem wieder ins Gleichgewicht.

Trauma als eine Reaktion des Nervensystems auf eine überwältigende Erfahrung

Nach Dr. Peter Levine, amerikanischer Biophysiker, Psychologe und Traumatologe, sowie Begründer von Somatic Experience ®, ist Trauma weniger das Ereignis selbst, sondern die Reaktion des Nervensystems auf eine überwältigende Erfahrung.

Trauma, aus dem Griechischen „Wunde“, bezeichnet unverarbeitete belastende Erlebnisse, die das Leben nachhaltig beeinflussen. Medizinisch wird es als psychische Erschütterung beschrieben, die tief im Unterbewusstsein wirkt und sich in unterschiedlichen Symptomen zeigen kann.

Häufig wird Trauma mit extremen Ereignissen wie Gewalt oder Unfällen in Verbindung gebracht. Doch auch weniger offensichtliche Erlebnisse, wie Vernachlässigung oder fehlende emotionale Präsenz, können seelische Wunden hinterlassen. Diese stillen Traumata sind weit verbreitet und oft tiefgreifender, als wir vermuten. Trauma entsteht dort, wo etwas Überwältigendes passiert und man damit alleine ist.

Unterschied zwischen Schock- und Entwicklungstrauma

Ein Schocktrauma entsteht meist durch einmalige, als lebensbedrohlich empfundenes Ereignis. Dazu zählen Unfälle, Naturkatastrophen, körperliche oder sexuelle Gewalt, Kriegserfahrungen oder medizinische Eingriffe. Auch das Miterleben der Gefahrensituation eines anderen Menschen kann zu einem sogenannten Sekundärtrauma führen und selbst traumatisch wirken. Solche Erlebnisse überfordern das Nervensystem und führen zu einer extremen Übererregung. Das Gehirn speichert dabei präzise alle mit dem Ereignis verbundenen Eindrücke – Bilder, Geräusche, Gerüche, Emotionen und körperliche Empfindungen wie Anspannung.

Ein Entwicklungstrauma hingegen entsteht durch belastende Erfahrungen in der frühen Kindheit oder während der Schwangerschaft, die das Nervensystem nachhaltig prägen. Dazu zählen überwältigende Ereignisse oder das Gefühl von Nicht-gesehen-, Nicht-gehört- oder Nicht-angenommen-Werden, insbesondere wenn diese ohne Unterstützung verarbeitet werden müssen.

Ein Baby wird mit einer unvollständigen Fähigkeit zur Selbstregulation geboren und ist auf eine feinfühlige Bezugsperson angewiesen, die es durch liebevollen Kontakt und Berührung unterstützt. Ist die Bezugsperson selbst gestresst, krank oder emotional nicht verfügbar, kann sie sich nur begrenzt auf die Bedürfnisse des Kindes einstellen. Dies erschwert die Entwicklung einer stabilen Selbstregulation und den Aufbau einer sicheren Bindung.

Entwicklungstrauma und Bindungstrauma sind eng miteinander verbundene Konzepte, die sich jedoch in ihren Schwerpunkten unterscheiden. Obwohl die Begriffe oft synonym verwendet werden, liegt der Hauptunterschied darin, dass ein Bindungstrauma spezifisch die Bindungserfahrungen betrifft, während ein Entwicklungstrauma breiter gefasst ist und verschiedene Aspekte der kindlichen Entwicklung umfasst.

Nähe zwischen Schock- und Entwicklungstraum

Schock- und Entwicklungstraumata sind selten klar voneinander getrennt und wirken oft miteinander verwoben. Laut Peter Levine können überwältigende Schockerlebnisse dazu führen, dass Betroffene emotional und psychisch in dem Entwicklungsstadium „steckenbleiben“, in dem das Trauma stattfindet. Daher ist bei der Verarbeitung von Schock Traumata auch immer die Bearbeitung von Entwicklungsaspekten notwendig, um tiefgreifende Heilung zu ermöglichen.

Besonders bei Kindern, die früh traumatische Erfahrungen gemacht haben, zeigt sich die enge Verbindung zwischen Schock- und Entwicklungstrauma. Aber auch bei traumatischen Ereignissen im Erwachsenenalter sind diese beiden Aspekte oft miteinander verknüpft, was biologische und psychologische Prozesse beeinträchtigen kann.

Peter Levine weist zudem darauf hin, dass Menschen mit Bindungstraumata anfälliger für Schock-Traumata sind. Er beschreibt dies als „Globale Hohe Intensive Aktivierung“ (GHIA), die oft mit weiteren Trauma Kategorien wie „Starker Aufprall“, „Unvermeidbarer Angriff“ oder „Emotionales Trauma“ kombiniert ist. Diese Perspektive zeigt, dass die Heilung von Schockerlebnissen untrennbar mit der Arbeit an Entwicklungstraumata verbunden ist und beide in den therapeutischen Prozess einbezogen werden müssen.

Trauma in Kontext von Somatic Experiencing

Im Kontext von Somatic Experiencing sprechen wir von Trauma, wenn vergangene Ereignisse Verletzungen hinterlassen haben, die bis heute den Kontakt zu uns selbst und zu anderen beeinträchtigen. Trauma entsteht, wenn eine Erfahrung uns überwältigt hat und dabei eine hohe Aktivierung im Nervensystem zurückgelassen wurde, die bislang nicht verarbeitet oder gelöst werden konnte.

Somatic Experiencing® als beziehungsorientierter Ansatz bietet einen Raum, in dem Schock-, Entwicklungs- und Bindungstraumata gemeinsam bearbeitet werden können. Eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung ist hierbei essenziell.

Kontaktieren Sie mich gern

Kontaktieren Siemich gern

Bei einem Erstgespräch klären wir, wie ich Sie auf Ihrem Weg unterstützen kann.

In meiner Praxis sind Menschen jeder Herkunft und sexuellen Orientierung willkommen.

Info(at)nikearnold.com